경기 안성 복거마을에서 호랑이를 만나다.

2010-02-08

종합취재부 jck0869@hanmail.net

이 마을의 뒷산 모양이 호랑이가 엎드려 앉은 형상이라고 해서 복거리라고 부르기도 한다.

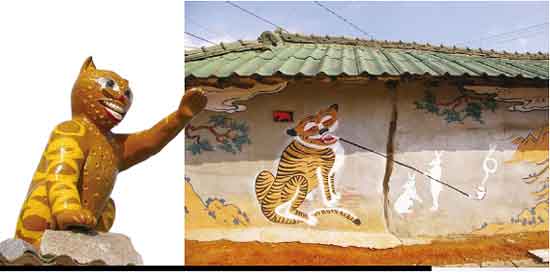

여느 시골동네와 다르지 않게 한적하고 고즈넉한 분위기를 풍긴다. 그런 생각을 품은 것도 잠시, 이내 마을 어귀에서 폐농기구들로 잔뜩 멋을 낸 호랑이가 반겨주자 마음자리가 쿵쾅거리기 시작한다.

호랑이 동상 바로 옆에 위치한 마을회관에서는 왁자한 웃음소리가 간헐적으로 울러 퍼진다. 지나가는 이 없어도 외로움을 느낄 겨를이 없다.

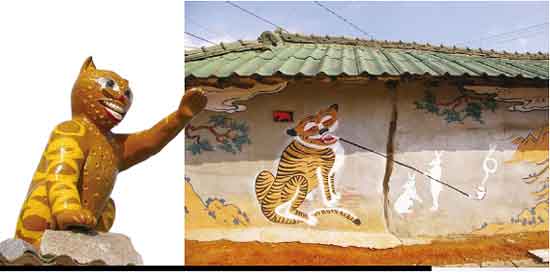

마을 안으로 발걸음을 옮겨 놓을 때마다 지붕 위 호랑이가 번쩍 손을 들어 인사를 하고, 담벼락에 기대 담배를 태우고 있는 익살스런 호랑이가 짐짓 윙크를 한다. 담 위에서 한없이 작아진 호랑이는 포효하지만 지금껏 보아 왔던 호랑이 중 가장 앙증맞은 모습을 하고 있다. 이렇게 마을 곳곳은 호랑이 벽화와 동상으로 꾸며져 있다.

120여 가구가 살고 있는 작은 마을, 복거마을에는 ‘호랑이를 기다리며’라는 부제를 가지고 2009년 1월부터 7월까지 ‘아름다운 미술마을 만들기’ 프로젝트가 진행됐다. 호랑이 전설이 많은 마을이던 것에 초점을 둔 것이다. ‘하늘에서 호랑이가 내려온다’, ‘옥상 위의 호랑이’, ‘호랑이를 기다리며’, ‘호랑이 담배피던 시절’, ‘소’, ‘꽃밭과 소’ 등 총 52개 작품이 전시되어 있다.

안성시와 두리마을운영위원회가 주최하고, 대안미술공간 소나무갤러리가 시행한 ‘아름마운 미술마을 만들기’는 2007년부터 지난해까지 진행됐던 행정안전부의 ‘살기좋은 지역 만들기’라는 공모사업의 일환이다. 마을의 어르신들이 함께 그림을 그리고 지역 예술가와 대학생들까지 합심하여 이루어 낸 결과물이라 더욱 의미가 있다.

시내에 나갔다가 돌아오시는 길에 만난 이충우(72) 할머니는 “지난해 내내 그림을 그렸지. 호랑이도 그리고, 꽃도 그리고. 마을이 예뻐져서 좋아. 그런데 우리 집 앞 거울에 붙은 까치 조각은 두 마리였는데 한 마리는 누가 떼어갔어. 예쁜거 그냥 보고만 가면 좋은데 말이야”하고 읊조린다.

마을 뒷켠에 자리잡고 있는 금광교회, 옆으로는 청량산 등산도 가능하다. 마을회관 뒤에 뿌리 내린 느티나무는 수령이 400년이나 된 것이다. 복거마을 곳곳에는 의자가 놓여 있어 나그네가 쉬었다 가는 것을 너그러이 허락한다.

우리나라는 자기가 태어난 해에 맞게 각각의 띠를 가지고 있다. 그래서 사람들이 그 띠의 기운을 타고난다는 이야기도 전해져 내려온다.

2010년 경인년(庚寅年) 호랑이의 해. 게다가 올해는 60년 만에 돌아오는 백호랑이의 해라고도 항간에서는 이야기하고 있다. 호랑이 띠에 태어난 사람은 호랑이의 성질을 닮아 용감하고 다른 이들을 이끄는 능력이 있다고 해 유난히 올해 신생아를 보려는 분위기도 일고 있다.

용맹스러운 호랑이는 12지 중의 하나다. 그중에서도 호랑이는 세 번째 동물이다. 그에 얽힌 설화가 또 재미있다. 하느님이 모든 동물들을 불러 놓고 정월 초하룻날 아침 일찍 세배를 하러 오라고 했다. 일등부터 십이등까지는 상도 준다고 했다.

자신이 일등을 한다는 건 너무 당연했으므로 이 이야기를 들은 호랑이는 신이 났다. 평소에 걸음이 느려서 걱정인 소는 남들보다 일찍 출발해야겠다고 마음먹었다. 그래서 다들 잠든 그믐날 밤에 일찌감치 길을 떠났다. 이때 눈치 빠른 쥐가 이것을 보고 약삭빠르게 소 등에 올라탔다.

드디어 소는 동이 틀 무렵 하느님 궁전 앞에 제일 먼저 도착했다. 하지만 궁전 문이 열리는 순간, 쥐가 재빨리 한발 앞으로 뛰어내려 소를 제치고 일등이 되었다. 때문에 소는 이등, 호랑이는 삼등이 되었다는 이야기다.

12지 뿐만이 아니라 호랑이는 우리 문화의 거의 모든 영역에 걸쳐 있다. 옛날 옛적에 전쟁, 마마, 호환이 사람들을 괴롭히던 국가적 재앙이었다는 말은 모두 들어봤을 것이다. 전쟁과 마마(천연두)는 납득이 간다지만 호랑이가 사람이나 가축에게 해를 끼친다는 호환까지 국가적 재앙에 들었다니 동물원에서만 호랑이를 보아왔던 우리들로서는 쉬 상상할 수 없는 일이다.

사람은 본래 호랑이의 먹이가 아니었지만 늙거나 병들어 사냥하기 힘들어진 호랑이가 마을에 내려와 사람이나 가축을 덮치곤 했다. 호랑이는 이렇게 미지의 대상, 혹은 막연한 공포의 대상으로 남아 있다. 호랑이에 관련된 말도 떠돌아 다녔다. ‘세사람이 한방에서 자면 가운데 사람이 호랑이에게 물려간다’, ‘호랑이나 범이라는 말을 입에 담으면 호랑이가 나타난다’라는 라는 말 등이 그것이다. 아울러 산이 깊은 강원도의 태백이나 삼척에서는 지금도 호랑이에게 잡혀 먹은 사람의 무덤인 호식총이 심심치 않게 발견되고 있다.

또 삼국사기에는 신라시대인 769년에 큰 별이 떨어지고, 천둥이 치고, 우박이 쏟아지고, 우물과 샘이 마르고, 호랑이가 궁궐 안에 들어오는 이상한 일이 자꾸 일어나더니 반란이 일어났다고 적혀있다. 호환이 자주 일어나면 왕이나 수령의 마음이 편치 못했기 때문에 조선왕조도 좀더 적극적인 호환대책을 세웠다고도 전해진다.

당시 사람과 호랑이의 대결은 치열했지만 총이라는 무기가 등장하면서부터 그 대결은 싱겁게 막을 내리고 말았다. 140여년 전인 1865년에 서울 남산에서 호랑이를 잡았다는 기록이 있고, 일제강점기인 1921년에 명포수 이위우가 경주 대덕산에서 총으로 호랑이를 잡은 사진이 남아 있다. 이 사진이 호랑이를 사냥한 마지막 모습으로 알려져 있다.

호랑이가 가장 먼저 등장하기 시작한 것은 아마도 단군신화 속에서가 아니었을까. 백일동안 쑥과 마늘을 먹으며 동굴 속에 있으면 사람이 될 수 있게 해 준다는 신화에도 호랑이는 등장했다. 이것은 육식동물인 호랑이에겐 거의 불가능에 가까운 제안이었을 터다. 이야기를 잘 생각해 보면 그를 끈기와 인내심 없는 동물로만 여기기보다는 동굴에서 뛰쳐나옴으로 사람에게 길들여지기를 거부하고, 동물들의 왕으로 영원히 남을 수 있었던 것이라고 여길 수도 있을 것이다.

어둠 속 푸른빛을 번뜩이는 눈과 포효할 때 드러나는 송곳니, 크고 넓적한 앞발과 이마에 새겨진 임금 왕(王)자. 생김새 때문에라도 호랑이에 대한 무시무시한 이미지가 있지만 인간을 도와줬던 신통방통한 호랑이, 인간에게 웃음을 안겨줬던 익살스러운 호랑이까지 그의 모습은 실로 다양하게 남아있다.

민담과 설화 속의 호랑이의 모습은 대부분 은혜를 갚고, 효행이 신실한 이들을 돕는 의로운 동물로 묘사되어 있다. 호랑이는 온갖 산짐승들 중에서도 으뜸으로 꼽힌다. 또 호랑이는 여느 동물과 다르게 무리의 힘에 기대지 않는다. 제 능력으로 홀로 우뚝 서는 것이다.

우리나라에는 불과 백여 년 전까지만 해도 많은 수의 호랑이가 살았다.

하지만 이제 신비롭고 위엄있는 호랑이는 완전히 사라졌고, 그 자리를 좁은 동물원 우리 안을 어슬렁거리거나 하릴없이 낮잠 자는 호랑이가 대신하게 되었다. 호랑이와 공존해 살아갈 수 있는 방법을 고심하지 않고 그를 멸종위기로까지 몰고 간 것. 지금 우리가 위엄과 용맹함의 표상을 잃어버린 시대에 살고 있는 것이 그에 합당한 벌일 것이다.

올해에는 우리 민족에게 ‘호랑이는 어떤 의미일까’라는 커다란 물음을 품고 안성 복거마을을 느릿느릿 호랑이처럼 어슬렁어슬렁 걸어 보아도 좋을 것이다. 그곳에서도 의문이 풀리지 않는다면 호랑이라는 키워드를 가지고 미술관과 유적지 등으로 발걸음을 옮겨 보아도 좋겠다.

어느덧 2010년 첫 달을 꽉 채워 살았다. 시간을 규칙적으로 나누고 우리를 그 안에 살게 한 건, 어김없이 돌아오는 시작점에서 새기운, 새마음을 품으라는 큰뜻 일게다. 그리고 지지부진한 삶에 대한 경고, 또는 그러한 삶에 주는 너그롭고 따스한 선물일 테다. 짧아 더욱 아쉬운 찰나의 2월엔 설연휴가 있다. 가족친지들 모두 모여 좋은 일 가득했으면 좋겠다.

종합취재부 jck0869@hanmail.net

이 마을의 뒷산 모양이 호랑이가 엎드려 앉은 형상이라고 해서 복거리라고 부르기도 한다.

여느 시골동네와 다르지 않게 한적하고 고즈넉한 분위기를 풍긴다. 그런 생각을 품은 것도 잠시, 이내 마을 어귀에서 폐농기구들로 잔뜩 멋을 낸 호랑이가 반겨주자 마음자리가 쿵쾅거리기 시작한다.

호랑이 동상 바로 옆에 위치한 마을회관에서는 왁자한 웃음소리가 간헐적으로 울러 퍼진다. 지나가는 이 없어도 외로움을 느낄 겨를이 없다.

마을 안으로 발걸음을 옮겨 놓을 때마다 지붕 위 호랑이가 번쩍 손을 들어 인사를 하고, 담벼락에 기대 담배를 태우고 있는 익살스런 호랑이가 짐짓 윙크를 한다. 담 위에서 한없이 작아진 호랑이는 포효하지만 지금껏 보아 왔던 호랑이 중 가장 앙증맞은 모습을 하고 있다. 이렇게 마을 곳곳은 호랑이 벽화와 동상으로 꾸며져 있다.

120여 가구가 살고 있는 작은 마을, 복거마을에는 ‘호랑이를 기다리며’라는 부제를 가지고 2009년 1월부터 7월까지 ‘아름다운 미술마을 만들기’ 프로젝트가 진행됐다. 호랑이 전설이 많은 마을이던 것에 초점을 둔 것이다. ‘하늘에서 호랑이가 내려온다’, ‘옥상 위의 호랑이’, ‘호랑이를 기다리며’, ‘호랑이 담배피던 시절’, ‘소’, ‘꽃밭과 소’ 등 총 52개 작품이 전시되어 있다.

안성시와 두리마을운영위원회가 주최하고, 대안미술공간 소나무갤러리가 시행한 ‘아름마운 미술마을 만들기’는 2007년부터 지난해까지 진행됐던 행정안전부의 ‘살기좋은 지역 만들기’라는 공모사업의 일환이다. 마을의 어르신들이 함께 그림을 그리고 지역 예술가와 대학생들까지 합심하여 이루어 낸 결과물이라 더욱 의미가 있다.

시내에 나갔다가 돌아오시는 길에 만난 이충우(72) 할머니는 “지난해 내내 그림을 그렸지. 호랑이도 그리고, 꽃도 그리고. 마을이 예뻐져서 좋아. 그런데 우리 집 앞 거울에 붙은 까치 조각은 두 마리였는데 한 마리는 누가 떼어갔어. 예쁜거 그냥 보고만 가면 좋은데 말이야”하고 읊조린다.

마을 뒷켠에 자리잡고 있는 금광교회, 옆으로는 청량산 등산도 가능하다. 마을회관 뒤에 뿌리 내린 느티나무는 수령이 400년이나 된 것이다. 복거마을 곳곳에는 의자가 놓여 있어 나그네가 쉬었다 가는 것을 너그러이 허락한다.

우리나라는 자기가 태어난 해에 맞게 각각의 띠를 가지고 있다. 그래서 사람들이 그 띠의 기운을 타고난다는 이야기도 전해져 내려온다.

2010년 경인년(庚寅年) 호랑이의 해. 게다가 올해는 60년 만에 돌아오는 백호랑이의 해라고도 항간에서는 이야기하고 있다. 호랑이 띠에 태어난 사람은 호랑이의 성질을 닮아 용감하고 다른 이들을 이끄는 능력이 있다고 해 유난히 올해 신생아를 보려는 분위기도 일고 있다.

용맹스러운 호랑이는 12지 중의 하나다. 그중에서도 호랑이는 세 번째 동물이다. 그에 얽힌 설화가 또 재미있다. 하느님이 모든 동물들을 불러 놓고 정월 초하룻날 아침 일찍 세배를 하러 오라고 했다. 일등부터 십이등까지는 상도 준다고 했다.

자신이 일등을 한다는 건 너무 당연했으므로 이 이야기를 들은 호랑이는 신이 났다. 평소에 걸음이 느려서 걱정인 소는 남들보다 일찍 출발해야겠다고 마음먹었다. 그래서 다들 잠든 그믐날 밤에 일찌감치 길을 떠났다. 이때 눈치 빠른 쥐가 이것을 보고 약삭빠르게 소 등에 올라탔다.

드디어 소는 동이 틀 무렵 하느님 궁전 앞에 제일 먼저 도착했다. 하지만 궁전 문이 열리는 순간, 쥐가 재빨리 한발 앞으로 뛰어내려 소를 제치고 일등이 되었다. 때문에 소는 이등, 호랑이는 삼등이 되었다는 이야기다.

12지 뿐만이 아니라 호랑이는 우리 문화의 거의 모든 영역에 걸쳐 있다. 옛날 옛적에 전쟁, 마마, 호환이 사람들을 괴롭히던 국가적 재앙이었다는 말은 모두 들어봤을 것이다. 전쟁과 마마(천연두)는 납득이 간다지만 호랑이가 사람이나 가축에게 해를 끼친다는 호환까지 국가적 재앙에 들었다니 동물원에서만 호랑이를 보아왔던 우리들로서는 쉬 상상할 수 없는 일이다.

사람은 본래 호랑이의 먹이가 아니었지만 늙거나 병들어 사냥하기 힘들어진 호랑이가 마을에 내려와 사람이나 가축을 덮치곤 했다. 호랑이는 이렇게 미지의 대상, 혹은 막연한 공포의 대상으로 남아 있다. 호랑이에 관련된 말도 떠돌아 다녔다. ‘세사람이 한방에서 자면 가운데 사람이 호랑이에게 물려간다’, ‘호랑이나 범이라는 말을 입에 담으면 호랑이가 나타난다’라는 라는 말 등이 그것이다. 아울러 산이 깊은 강원도의 태백이나 삼척에서는 지금도 호랑이에게 잡혀 먹은 사람의 무덤인 호식총이 심심치 않게 발견되고 있다.

또 삼국사기에는 신라시대인 769년에 큰 별이 떨어지고, 천둥이 치고, 우박이 쏟아지고, 우물과 샘이 마르고, 호랑이가 궁궐 안에 들어오는 이상한 일이 자꾸 일어나더니 반란이 일어났다고 적혀있다. 호환이 자주 일어나면 왕이나 수령의 마음이 편치 못했기 때문에 조선왕조도 좀더 적극적인 호환대책을 세웠다고도 전해진다.

당시 사람과 호랑이의 대결은 치열했지만 총이라는 무기가 등장하면서부터 그 대결은 싱겁게 막을 내리고 말았다. 140여년 전인 1865년에 서울 남산에서 호랑이를 잡았다는 기록이 있고, 일제강점기인 1921년에 명포수 이위우가 경주 대덕산에서 총으로 호랑이를 잡은 사진이 남아 있다. 이 사진이 호랑이를 사냥한 마지막 모습으로 알려져 있다.

호랑이가 가장 먼저 등장하기 시작한 것은 아마도 단군신화 속에서가 아니었을까. 백일동안 쑥과 마늘을 먹으며 동굴 속에 있으면 사람이 될 수 있게 해 준다는 신화에도 호랑이는 등장했다. 이것은 육식동물인 호랑이에겐 거의 불가능에 가까운 제안이었을 터다. 이야기를 잘 생각해 보면 그를 끈기와 인내심 없는 동물로만 여기기보다는 동굴에서 뛰쳐나옴으로 사람에게 길들여지기를 거부하고, 동물들의 왕으로 영원히 남을 수 있었던 것이라고 여길 수도 있을 것이다.

어둠 속 푸른빛을 번뜩이는 눈과 포효할 때 드러나는 송곳니, 크고 넓적한 앞발과 이마에 새겨진 임금 왕(王)자. 생김새 때문에라도 호랑이에 대한 무시무시한 이미지가 있지만 인간을 도와줬던 신통방통한 호랑이, 인간에게 웃음을 안겨줬던 익살스러운 호랑이까지 그의 모습은 실로 다양하게 남아있다.

민담과 설화 속의 호랑이의 모습은 대부분 은혜를 갚고, 효행이 신실한 이들을 돕는 의로운 동물로 묘사되어 있다. 호랑이는 온갖 산짐승들 중에서도 으뜸으로 꼽힌다. 또 호랑이는 여느 동물과 다르게 무리의 힘에 기대지 않는다. 제 능력으로 홀로 우뚝 서는 것이다.

우리나라에는 불과 백여 년 전까지만 해도 많은 수의 호랑이가 살았다.

하지만 이제 신비롭고 위엄있는 호랑이는 완전히 사라졌고, 그 자리를 좁은 동물원 우리 안을 어슬렁거리거나 하릴없이 낮잠 자는 호랑이가 대신하게 되었다. 호랑이와 공존해 살아갈 수 있는 방법을 고심하지 않고 그를 멸종위기로까지 몰고 간 것. 지금 우리가 위엄과 용맹함의 표상을 잃어버린 시대에 살고 있는 것이 그에 합당한 벌일 것이다.

올해에는 우리 민족에게 ‘호랑이는 어떤 의미일까’라는 커다란 물음을 품고 안성 복거마을을 느릿느릿 호랑이처럼 어슬렁어슬렁 걸어 보아도 좋을 것이다. 그곳에서도 의문이 풀리지 않는다면 호랑이라는 키워드를 가지고 미술관과 유적지 등으로 발걸음을 옮겨 보아도 좋겠다.

어느덧 2010년 첫 달을 꽉 채워 살았다. 시간을 규칙적으로 나누고 우리를 그 안에 살게 한 건, 어김없이 돌아오는 시작점에서 새기운, 새마음을 품으라는 큰뜻 일게다. 그리고 지지부진한 삶에 대한 경고, 또는 그러한 삶에 주는 너그롭고 따스한 선물일 테다. 짧아 더욱 아쉬운 찰나의 2월엔 설연휴가 있다. 가족친지들 모두 모여 좋은 일 가득했으면 좋겠다.

법무부 전주보호관찰소, 전자감독 관계기관 협의회 개최

법무부 전주보호관찰소, 전자감독 관계기관 협의회 개최

송천중고등학교 보호소년 7명, 바리스타 꿈을 향해 자격시험 도전

송천중고등학교 보호소년 7명, 바리스타 꿈을 향해 자격시험 도전

굿네이버스 전북전주1지부-디저트붐, 좋은이웃가게 현판 전달식 진행

굿네이버스 전북전주1지부-디저트붐, 좋은이웃가게 현판 전달식 진행

굿네이버스 전북전주2지부-전북청년경제인협회

굿네이버스 전북전주2지부-전북청년경제인협회

굿네이버스 전북전주2지부-전북청년경제인협회, 돌봄공백 사업을 위한 후원금 전달식 진행

굿네이버스 전북전주2지부-전북청년경제인협회, 돌봄공백 사업을 위한 후원금 전달식 진행